遺言書は作成は自分でできる?自筆証書遺言の書き方と注意事項を司法書士が解説

「遺言書」とは、自分が持っているお金や株式などの財産を「誰に」「どういった形で」残したいかについて、自分の考えを確実に伝えるための手段です。

自分の思いを次の世代に繋げていくために便利な遺言書ですが、実は作成するにあたっていくつかの決まりがあり、正しく作成していないと無効になってしまうこともあります。

そもそも、遺言はだれが作成するのでしょうか。自分で作成することはできるのでしょうか?それとも司法書士や弁護士といった法律の専門家に依頼しなければいけないのでしょうか?

今回のコラムでは、このような遺言書を作成する際のポイントを解説していきます。

1 結論、遺言書の作成は自分ですることも可能

結論を先にお伝えいたします。

遺言書を自分で作成することはできるのか?という質問に対する答えは、Yesになります。

【まずは押さえておきたいQ &A】

Question:遺言書は自分で作成できる?

Answer:遺言書は自分で作成することも可能です。

以下では、自分で作成する場合の遺言書についてみていきましょう。

①自分で作成できる遺言書は「自筆証書遺言」

自分で作成する遺言書のことを「自筆証書遺言」といいます。

自筆証書遺言は、財産を次の世代に渡したい人(自分:遺言者)が、遺言書の全文と日付、氏名を自筆(手書き)した上で押印する遺言書です。

遺言書を作成するにあたって、財産目録を作成する必要がありますが、こちらは平成31年(2019)年に行われた法律の改正で、パソコンや代筆でも作成することができるようになりました。

・自筆証書遺言のメリット

このような自筆証書遺言のメリットとして代表的なものは、次の2つが挙げられます。

1 遺言書を作成するにあたってほとんど費用がかからず、自分でいつでも書き直すことができる。

2 遺言書に書いた内容を自分以外の誰にも知られないようにすることができる。

・自筆証書遺言のデメリット

このような自筆証書遺言のメリットに対して、もちろんデメリットも存在します。

自筆証書遺言の代表的なデメリットは、以下のようなものがあります。

1 遺言書が誰かに書き換えられてしまう可能性がある。

2 遺言書を勝手に破棄されたり、無かったことにされる可能性がある。

3 形式を守って作成しないと、遺言書が無効になってしまう可能性がある。

4 遺言書を無くしてしまったり、存在を忘れてしまったりする可能性がある。

5 遺言書を作成した人が亡くなった後、遺言書を保管していた人や見つけた人が、その遺言書を家庭裁判所に提出して検認(開封して内容を確認する)の手続をしなければいけない。

②専門家に依頼して効力の高い「公正証書遺言」を作成してもらうこともできる

遺言書は、このような自分で作成を行う自筆証書遺言の他に、「公正証書遺言」というものもあります。

法務省に帰属する機関であり、公証人が遺言や各種契約、定款や私署証書の認証、確定日付の付与などの職務を行う「公証役場」という場所で、法律の専門家である公証人に遺言書を作成してもらう遺言書を公正証書遺言といいます。

公正証書遺言では、遺言を遺す人は署名捺印する以外は何も書く必要はありません。

また、作成された遺言書の原本は公証役場で保管されることになります。

・公正証書遺言のメリット

自筆証書遺言と同じように、公正証書遺言にもメリットとデメリットがあります。

まずはメリットからみていきましょう。

公正証書遺言を作成する主なメリットは次の3つです。

1 公証役場で保管されるため、遺言の内容を勝手に変更されたり、捨てられたりする可能性がない。

2 法律の専門家である公証人が遺言書を作成してくれるので、遺言を遺す人に法律の知識がない場合でも遺言書が無効になる可能性が低い。

3 家庭裁判所で検認の手続を行わなくて良い。

・公正証書遺言のデメリット

次に、公正証書遺言の作成を選択した場合のデメリットです。

公正証書遺言を作成する際の主なデメリットには以下のようなものがあります。

1 遺言書の作成に費用がかかる。

2 自筆証書遺言と比べて、手間が増える。

3 遺言書を作成するにあたって証人が2人必要になる。

③自分で作成できる遺言書(自筆証書遺言)を法務局に預けることも可能

ここまでのおさらいをすると、自筆証書遺言はハンコさえ用意すれば自宅にある紙と筆記用具を使って自分1人で作成することができます。

しかし、自筆証書遺言の最も大きな懸念点は、遺言書が勝手に破棄されてしまったり、内容を書き換えられてしまったりすることです。

また、公正証書遺言は、遺言を遺す人の思いを確実に伝えることができ、法律の知識を知らなくても、公証人に無効になる可能性が極めて低い遺言を作成してもらえるというメリットがあります。

しかし、公正証書遺言の最も敬遠される点として挙げられるのは、手続に費用と手間がかかることです。

費用をかけずに自分1人で遺言書を作成することのできる自筆証書遺言のメリットを残したまま、この2つの制度のデメリットを緩和するために、令和2年(2020年)7月10日から、「自筆証書遺言書保管制度」がはじまりました。

自筆証書遺言書保管制度は、自筆証書を作成した人が法務局に遺言の保管を申請することができる制度です。

自筆証書遺言書保管制度の主なメリットとしては、次の4つがあります。

1 法務局の職員が、法律で決められている通りに自筆遺言書が書かれているか確認するため、無効な遺言書になりにくい(※有効性を保証するものではありません)。

2 遺言書の原本とその画像データが法務局に保管されることによって、遺言書を紛失したり盗まれたりする可能性がなく、また、遺言書の内容が勝手に書き換えられる可能性もない。

3 自筆証書遺言書保管制度を利用すると、遺言書を作成した人が他界した際に、事前に指定した人に対して遺言書が法務局に保管されていることが通知されるため、相続人に遺言書を発見してもらいやすくなる。

4 公正証書遺言以外の遺言書は、遺言書を作成した人が亡くなった後、作成された遺言書を開封するために家庭裁判所にその遺言書を提出して検認を受ける必要があるが、自筆証書遺言書保管制度を利用した場合は検認が不要になる。

このようにメリットの多い自筆証書遺言書保管制度ですが、実はデメリットも存在します。

代表的なデメリットとしては次のようなものが挙げられます。

1 保管を申請するにあたって手数料がかかる。

2 代理人は手続ができないため、遺言者本人が法務局に行く必要がある。

3 遺言書を保管できる法務局は、本局以外の場合は一定の制約がある(※自筆証書遺言保管制度は、全国312ヶ所にある法務局で利用することができます)。

デメリットの2にもある通り、自筆証書遺言書を法務局で保管するためには、遺言者本人が法務局に行き、保管の申請手続をする必要があります。

大まかな申請手続は、次の通りです。

Step1:遺言書を保管する法務局を選ぶ

自筆証書遺言書を法務局に預ける際に注意しなければいけないのが「管轄」です。

遺言書を預けるのは法務局であればどこでも良い訳ではなく、①遺言者の住所地、②遺言者の本籍地、③遺言者が持っている不動産の所在地のいずれかの法務局でなければいけません。

まずは、この3つの場所の中にある法務局のうち、どこに遺言書を預けるかを決めましょう。

Step2:保管申請書を記入する

法務局に遺言書の保管を申請するにあたり、申請書を提出する必要があります。

申請書は法務省のホームページ(https://www.moj.go.jp/MINJI/06.html)からダウンロードできるため、必要事項を記入しましょう。

なお、死亡時の通知の対象者という欄にチェックをして必要事項を記入すると、遺言者が亡くなった場合に、遺言者が事前に指定した人に対して、遺言書が保管されている旨の通知が行われます。

Step3:事前に予約をしておく

法務局で行う手続は事前予約制になっているため、手続をスムーズに行うために、予約専用のウェブサイトか電話、窓口であらかじめ予約をしておきましょう。

2 自筆証書遺言の書き方・要件

それでは、ここからは具体的に、自筆証書遺言の書き方や要件についてみていきましょう。

冒頭でもご説明したように、自筆証書遺言には必ず守らなければいけない「型」があります。

この「型」を守らないと、せっかく書いた遺言が無効になりかねないので注意が必要です。

①全文を自筆で書く(財産目録は除く)

まず、自筆証書遺言は、財産目録を除くすべてを自筆(手書き)で書く必要があります。

つまり、遺言書の具体的な内容である本文をワードなどで作成することは認められていません。

②遺言者が署名する・押印する

遺言書の内容を書き終えたら、次は署名・押印をします。

法的に有効な遺言書にするためには、必ず遺言を遺す人の署名と押印が必要になります。

署名についても、必ず自筆で書きましょう。

また、署名をした後は押印をします。

ハンコを押し忘れた場合のほか、陰影がはっきりしない場合などの場合でも有効な遺言書とはみなされなくなることがあります。

この際に使用するハンコは実印が望ましいですが、一般的な認印でも有効な遺言になります。

③作成した日付を明記する

最後は、遺言書を作成した日付を書きます。この際に1つ注意点があります。

遺言書の日付は手紙とは異なり、「◯年◯月吉日」といった書き方をしてはいけません。

必ず、遺言書を書いた正確な日付(例えば「2024年10月18日」)を書きましょう。

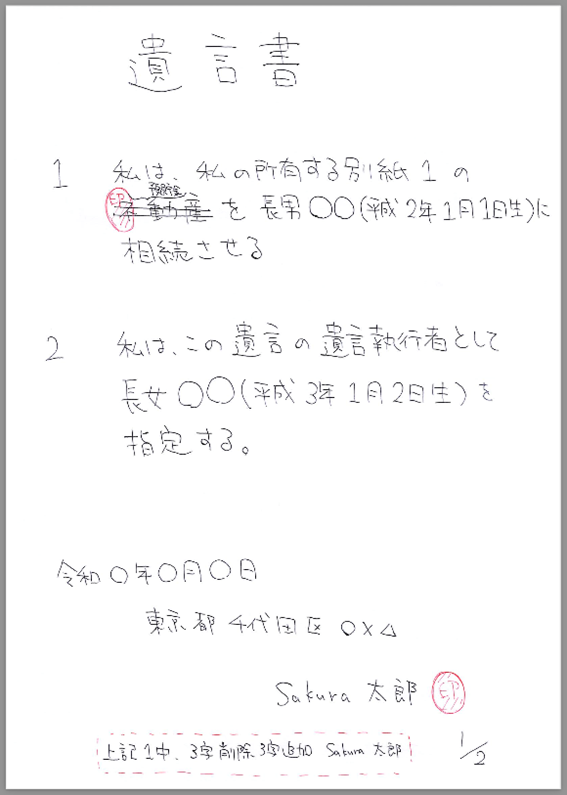

④訂正部分は二重線で消し印鑑を押す

それでは、書いた遺言の内容を修正したい場合はどうすれば良いのでしょうか。

手書きで書いた遺言の一部にミスを見つけた場合や付け加えたいところがある場合、一から書き直すのは大変ですよね。

実は、遺言の訂正の仕方も法律で決められています。

遺言のミスを修正したり、内容を付け加えたりする際の手順は次の通りです。

Step1: 間違った部分を二重線で消す。

Step2: 修正したい場所がわかるように示し、修正後の文言を吹き出しなどで記入した上

で、訂正または追加した旨(◯文字削除◯文字追加)を付記する。

Step3: 署名して、訂正または追加した部分に押印する。

⑤自筆遺書遺言の例文・見本

具体的な遺言書(本文)の例文・見本は次の通りです。

3 自筆証書遺言の書き方のポイント

自筆証書遺言書の「型」をご説明しましたので、ここからは自筆証書遺言書を書く上でのテクニカルな「ポイント」をいくつか挙げます。

①財産を把握するために必要な書類を集める

自筆証書遺言書を作成するにあたっては、本文のほかに財産目録を作成する必要があります。

その目録を作成する準備段階として、預貯金の通帳や生命保険証書、株式の取引などの資料や不動産の登記簿といった、財産を把握するために必要な書類を集めましょう。

②誰に・何を相続させるのかしっかりと明示する

遺言書を書く際は、自分が誰にどの財産を遺したかをしっかりと明示しましょう。

もし遺言書の内容が曖昧だとすると、自分の死後に望まないトラブルを生む可能性があります。

次のようなパターンを考えてみましょう。

・・・・・不動産を長男◯◯(◯年◯月◯日生)と長女◯◯(◯年◯月◯日生)で半分ずつ相続させ・・・・

このような形で遺言書を書いてしまうと、不動産の分け方が複数生じてしまい、どの不動産をどちらが受け取るかについてトラブルが発生することに繋がります。

遺言書を書く際には下記のような形で、何を誰に相続させるのかを明らかにしましょう。

東京都港区××の不動産を長男◯◯(◯年◯月◯日生)に相続させ、東京都千代田区▲▲の不動産を長女◯◯(◯年◯月◯日生)に相続させる・・・

③財産目録はパソコンで作成可能

自筆証書遺言書は自筆で書く必要がありますが。例外もあります。それは財産目録です。

財産目録の部分だけは、ワードで書いたり、通帳などのコピーを貼り付けたりするといった形式も認められています。

※財産目録を自筆で書かない場合は、添付した書面の各ページに遺言を書いた人の署名と押印が必要になることは覚えておきましょう。

④遺言執行者を指定する

遺言書では、「・・・を遺言執行者に指定する。」と書いてあることがよくあります。

遺言執行者とはどんな人でしょうか。

遺言執行者は、遺言の内容が実現するように行動する人(遺言執行を行う人)のことをいいます。

遺言執行者を遺言書の中であらかじめ指定しておくと、遺言の内容を円滑に実現することができます。

遺言執行者は自分が信頼している相続人のほか、弁護士といった法律の専門家を指定するケースが多いです。

⑤遺言で決められることを把握しておく

遺言書に書く内容に制限はありませんが、法的な効力を持つのは「法定事項」に限られます。

法定事項の代表的なものは次の通りです。

【Ⅰ 相続に関する事柄】

・自分の財産のうち何を誰にどのくらい相続させるか指定する。

・法定相続分とは異なる相続割合を指定する。

・特別受益の持ち戻し免除について記載する。

【Ⅱ 財産の処分についての事柄】

・財産の寄付について記載する。

【Ⅲ 相続人の身分に関する事柄】

・子供の認知について記載する。

・未成年の子供を後見人に指定する。

【Ⅳ 遺言執行人に関する事柄】

・遺言執行人を指定する。

4 遺言書(自筆遺書遺言)作成を自分で行う際の注意点

ここまで、自筆証書遺言書の書き方を中心に解説してきましたが、ここからは遺言書を自分で書く際の注意点についてみていきます。

①複数人の共同遺言は無効

遺言書を手書きで書くのはかなり大変です。

そこで何人かで共同で遺言書を作成したとしたらどうなるでしょうか。

一見すると良いアイデアに思えますが、法律では共同で遺言を作成することは認められていません。

仮に何人かで遺言を作成した場合、その遺言は無効になります。

②ビデオレターや録音は無効?

エジソンが遺言の録音などのために蓄音機を開発したという話を聞いたことがある方もいると思います。

現在では時代が進み、ビデオレターで簡単にメッセージを残すことができるようになりました。

しかし、これまでもご説明してきたように、遺言書は必ず自筆の書面で作成しなければいけません。

ビデオレターや録音は確かに便利ですが、法的な遺言にはならないことを押さえておきましょう。

③「任せる」などの解釈が曖昧になる表現は使わない

・・・◯◯銀行◯◯支店◯◯◯の預金の相続については、長男△△(・・・)に任せる・・・

上記のように、具体的な相続人や金額を指定しない遺言は、その解釈をめぐって不必要なトラブルを相続人間で発生させる可能性があります。

誰に?何を?どのくらい?という3つの事柄をしっかりと明示して遺言を作成するようにしましょう。

④遺留分侵害はトラブルの元などで厳禁

「遺留分」という言葉をドラマなどで聞いたことがある方もいると思います。

遺留分とは、相続人が被相続人(遺書を書いた人)の遺産から最低限の取り分としてもらえる一定割合のことをいいます。

仮に自分の財産の全てを長男に相続させるといった遺言を書いた場合、他の相続人の遺留分を侵害することになるため、後々トラブルにつながる可能性があります。

⑤可能であれば法務局に自筆証書遺言を預けた方が無難

自分で遺言書を作成し、自分の死後発見されるようどこかに隠しておいた場合、そもそも遺言書を発見してもらえなかったり、内容を書き換えられてしまったりする危険性があります。

自分で遺言書を作成する場合は、令和2年にできた自筆証書遺言保管制度を活用し、法務局に遺言書を預けておいた方が、確実に自分の思いを相続人に伝えることができます。

5 遺言書(自筆証書遺言)の書き方に関して、よくある質問

①遺言書の紙・筆記用具などに指定はありますか?

法律では、遺言書に利用する紙の大きさやペンの種類に指定はありません。

しかし、自筆証書遺言保管制度を利用する場合は、A4片面で、一定の余白を確保する必要があります。

②遺言書作成を頼むならどの専門家に依頼すればよいですか?

一般的には弁護士か司法書士に頼むことが多いです。

特に、不動産をお持ちの方は、後々の登記の手続を見据えて司法書士に頼んだ方が良い場合もあります。

③自筆証書遺言を家族に代筆してもらってもよいですか?

自筆証書遺言を家族に代筆してもらうと無効になります。

必ず自分で全文を自書しましょう。

弁護士か司法書士に頼む場合は、自書を前提として、記載する内容や形式のチェックをしてもらうことになります。

④自筆証書遺言の効力は?

法律で定められた形式的な要件を満たしていれば、法的な効力があります。

⑤自筆証書遺言に有効期間はありますか?

遺言書に有効期限はありません。

6 専門家に「公正証書遺言」を作成してもらった方が良いのはどんなケース?

①遺言状の効力が無効になるリスクを避けたいとき

自筆証書遺言を作成する際に最も気をつけなければいけないのは、形式的な要件をうっかり見落として遺言書が無効になることです。

公正証書遺言であれば、このようなリスクを大幅におさえることができます。

②遺言執行者を任せたいとき

遺言執行者を誰にするか迷うことも多々あると思います。そのような場合は公証人に相談することができる公正証書遺言を利用した方が、メリットが大きいです。

③遺言内容について相談したいとき

遺言内容について自分1人で決めることができず、相談しながら内容を決めたい場合は、公正証書遺言であれば公証人に相談しながら作成することができます。

④遺留分にも配慮したいとき

公正証書遺言であれば、ついうっかり他の相続人の遺留分を侵害してしまったというミスをする可能性を減らすことができます。

7 リスクを避けるなら自筆証書遺言より公正証書遺言がおすすめ

ここまで、自筆証書遺言を中心に公正証書遺言と比較しながら解説してきました。

結論を申し上げると、確実に自分の思いを相続人に伝えるためには、公正証書遺言を選んだ方が良いでしょう。

確かに、公正証書遺言を作成するとなると手間や費用が増えますが、自筆証書遺言と比べてトラブルが発生する可能性を抑えることができます。

8 まとめ

今回のコラムでは、自筆証書遺言を中心に、その作成方法や注意点を確認しました。

自筆証書遺言は手軽ですが、思わぬトラブルを発生させたり、無効になったりするリスクがあります。

もし自筆証書遺言を作成する場合は、弁護士や司法書士に相談してみてはいかがでしょうか。